何为汉文化:大国崛起 文明泽被四方

中国有服章之美,谓之华。礼仪之大,谓之夏。

汉语“中国”一词最早指天下的中心。当几千年前华夏族崛起的时候,由于居住的地方居于天下之中,所以又被称为中国人。而这个天下之中的中国在上古时代就是很多史书上所指的位于黄河中下游的中原河洛地区。

黄河中下游地理分界,在我国中学地理课本上指明在“旧孟津”及今洛阳市孟津县。东汉李尤《盟津铭》:“洋洋河水,朝宗于海;径自中州,龙图所在。”龙图即河图,又称帝图。易“亁凿度”记载:“帝王始兴,各起河洛。”,史记“封禅书”有:“昔三代之居,皆在河洛之间。”宋诗人陆游的“上天佑仁圣,万邦尽臣妾。煌煌祖宗业,永怀河洛间。”

河洛地区是夏文化,华夏文化,以及后来汉文化的发祥地及其形成发展壮大的中心地区。也可以说是中华民族大一统文化的发祥地。汉族的前身是华夏族。到汉朝时期,是中华文明帝国的黄金时代,中国文化发展的一个高峰,社会经济、文化全面发展。对外交往的日益频繁,成为当时世界上的强国。文学、史学、艺术和科学技术等领域的成就辉煌灿烂,影响深远。出土文物丰富,显示出“汉并天下”多姿多彩的时代风貌。

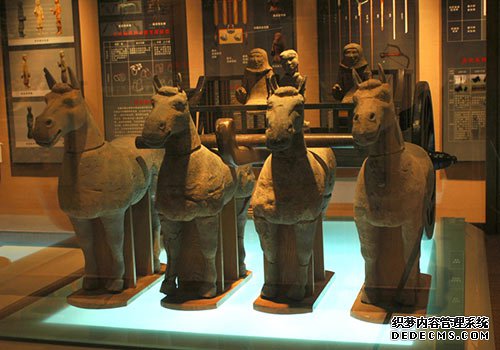

汉画像石。

基于华夏文明正统传承的汉文化的形成、发展,壮大的脉络和文化教育。以及宋代之后因汉文化趋于保守,文化认知传承的断代而带来的汉文化教育文明的衰微。然而中国文化本根未死,今天犹若冬去春来,终必复振、崛起!

在东周的春秋时代,伴随社会经济发展、西周社会以血缘氏族为基础的政治制度逐渐崩溃瓦解。而基于文化认同的汉民族共同体正在形成,这是中国人的文化自觉发生的年代,古代文化成为时尚。人们开始思考,天道、人生、世界文明秩序等方面的问题。原先由贵族所垄断的文化教育也正逐渐流入民间。

孔子就所处在这么一个时代,相传他有弟子三千、贤弟子七十二人。他一生治力于华夏民族古典文化典籍的编纂和整理。修订《诗》、《书》、《礼》、《乐》、序《周易》撰写《春秋》。隋书《经籍志》记载“孔子观书周室”得虞、夏、商、周四代之典。”于是平时只有贵族子弟才能学到的文化教育,平民子弟也能学得到了,文化典籍散落民间也带来了文化的空前繁荣。并让文化经典得以更好的流传后世。所以孔子堪称万事师表。从此,孔子成为中国儒家学派的创始人。自汉武帝始,儒学一直被历代治理者视作中国文化正统学科,以至作为任贤用能的标准,影响延绵数千年至今。

但另一方面,如果没有博大精深的古典优秀文化,只怕孔子也巧妇难做无米之炊。清代龚自珍在“六经正义”中讲“仲尼未生,已有六经。仲尼已生,未做一经。”像《尚书》是记述:尧、舜,至夏、商、周代的皇室文集。易经源自“河图”,诗经首篇《关雎》即作于东汉光武帝陵所在的洛阳孟津河畔,周公在洛阳制礼作乐奠定了礼乐文明的文化精神。除“春秋”尚存疑外。其余皆是华夏故地以洛阳为中心的河洛文化传承的文化经典。

这与后来曾在长安读《尚书》学习治国之道的东汉光武皇帝刘秀定都东都洛阳兴建“洛阳太学”,呈现文化繁荣盛世的局面分不开的。东汉时期,作为一个风尚最好的时代,并使洛阳再次成为了东方文化文明的中心。

西汉汉高祖刘邦统一天下,随之的文、景二帝都是道家思想的推崇者,主张无为而治、休养生息、倡导以农为本,进一步推行“轻徭薄赋”、“约法省禁”的政策,使生产得到恢复和发展,,在此期间,国家稳定发展,国力大大增强。因此历史上将此时期称为“文景之治”。在道德方面,汉文帝亦曾经亲自为母亲薄氏尝药,深居孝心,便是“二十四孝”中亲尝汤药的主角。

汉高祖刘邦。

西汉武帝时董仲舒在贤良对策中说:“太学者,贤士之所关也,教化之本源也。”东汉光武帝时朱浮上书请广选博士亦云:“夫太学者,礼仪之宫,教化之所由兴也”。东汉末著名学者蔡邕更明确指出:“太学以为博士弟子授业之所”。说明太学的兴衰直接关系到国家教化的成败。“太学”的内含和外延是古已有之的“大学”这一称谓无法比拟的。段王载注《说文》太学条云:“后世凡言大而以为形容未尽则作太”。所以“太学”称谓本身即是对以往教育的革新。

王莽时天下散乱,“礼乐分崩,典文残落”,“四方学士多怀协图书,遁逃林薮”,太学零落。当东汉光武帝刘秀称帝后,戎马未歇,即先兴文教。于建武五年(公元29年)十月起营太学,访雅儒,采求经典阙文,四方学士云会京师,于是立五经博士。

自东汉明帝刘庄亲临太学讲学后,很快在全国形成重视儒家经典的学风,致使京师和王宫卫士、禁军悉通《孝经》,不论博士或是议郎,只要开一家之说,即有徒众数百。在东汉,从事教授经学是一种崇高的职业。不少太学生卒业返乡后不愿被征辟为官,而专心教授培养学生。东汉的大部分文官都是饱学之士,很多官僚家庭又是以经学传家,四世三公的经学大家亦不在少数。

在教育上,官办太学、郡国学与私人讲学相辅相成,互为推动。私人讲学的学生数量当又远大于太学生的人数。适如班固在《两都赋》中所说:“是亦四海之内,学校如林,庠序盈门”,而太学为其首。这就是东汉教育的特色。

洛阳太学自西汉至北朝,历经数百年,它是屹立在世界东方的第一所国立中央大学,对后世产生了深远的影响,在中国教育史上堪称奇葩。也就有了“汉魏文章半洛阳”,“洛阳多才子,才子在孟津”之说。东汉洛阳太学规模浩大,人数最多时达到三万人。自东汉以降,儒学在洛阳得以发扬光大。致使洛阳太学人才济济,名流辈出。东汉经学大师,如郑玄、马融、贾逵、服虔等都是饮誉当代和后世的著名大师。张衡在洛阳做浑天仪。洛阳“自宋以前随时建学”, 尤其至宋代,著名理学家创始人二程夫子即出洛阳,这与太学数百年雄踞洛阳的实效是分不开的。洛阳太学的历史地位不可低估,它的借鉴价值也不容忽视。